コラム

-

「気候アトラス」偏差図を読む

平野淳平

気候要素(気圧、気温、降水量、日照時間・日射量など)の平均的な状態を把握するため気候学では「平年値」と呼ばれる値を使います。「平年値」とは、30年間の気候要素の平均値として定義されます。地球温暖化など気候変動によって平均値も変わるので、平年値は西暦年の1の位が1になる年ごとに更新されます。例えば、2011 年から 2020 年までの10年間は、1981―2010年の平均値が「平年値」として使われていましたが、2021年に更新され、2021 年から 2030 年の10年間は、1991-2020年の平均値を「新平年値」として使用するようになりました。

天気予報で「平年よりも暖かい(寒い)」と解説されることがありますが、この場合、「平年」とは気温の「平年値」のことを意味します。つまり、気温の「平年値」は、各年の暖かさ(寒さ)などを評価する際の基準なのです。各年の気温と平年値との差を「偏差」と呼びます。気温の場合、正偏差は平年より温暖な状態を意味し、負偏差は平年よりも寒冷な状態を意味します。気温偏差の分布図を描くと、平年より気温が高い地域(正偏差域)と気温が低い地域(負偏差域)の分布が分かります。

降水量についても、気温と同様に「平年値」を基準とした偏差図を描くことができます。ただし、降水量の場合は、平年値に対する降水量の比(平年比)によって偏差を表すことが一般的です。例えば、エルニーニョ現象やラニーニャ現象が発生した年について、降水量偏差図を描くと、平年より多雨(少雨)な地域が分かります。気候アトラス「世界」のページには、「エルニーニョ発生時の夏季(6月~8月)と冬季(12月~2月)の世界降水量偏差図」を掲載しました。ただし、偏差の基準としては、30年間の「平年値」ではなく、降水量データが得られる1979-2021年の43年間の平均値を使用しました。緑系の色の地域は平年より多雨な地域で、茶系の色は平年より少雨な地域です。エルニーニョの年に熱帯太平洋東部で多雨、西部で少雨になっていることが読み取れます。

さらに、降水量偏差図を海面水温偏差図と比べると、海面水温偏差と降水量偏差の対応関係が分かります。例えば、「エルニーニョ年の冬季DJF海面水温SST偏差分布図」では、熱帯太平洋東部が赤系の色で着色されており、平年より海面水温が高いことが分かります。エルニーニョ年はこの海域の海面水温が高いので、積雲対流が活発化して多雨になるのです。

「ラニーニャ発生時の夏季(6月~8月)と冬季(12月~2月)の世界降水量偏差図」をみると、エルニーニョ年とは逆(熱帯太平洋の東部では多雨、西部では少雨)のパターンが表れています。ラニーニャ年は、熱帯太平洋東部で平年よりも海面水温が下がる(ラニーニャ年の海面水温SST偏差分布を参照)ので、積雲対流活動が抑制され少雨になるのです。

JCDP「気候アトラス」には、今後も様々な気候偏差図を掲載する予定です。高校の地理・地学教育や大学教養課程の講義で「異常気象」やその空間分布について解説する際に、「気候アトラス」に掲載した「偏差図」を活用されることをお勧めします。

-

江戸時代の風雨災害と大飢饉

三上岳彦

JCDPでも詳しく紹介しているように、江戸時代には、全国の各藩で日記がつけられており、中でも弘前藩の日記(弘前藩庁日記)には、江戸時代約200年間の毎日の天気や気象災害の状況が克明に記載されている。弘前藩庁日記は、地元弘前と江戸藩邸の両方でほぼ毎日つけられて、天気や気象災害に関する記述についてはデジタル化されて出版公開されている(福眞, 2018)。

そこで、弘前藩庁・江戸日記から、大雨や強風に関する記述を年代別に集計して、江戸時代における気象災害の長期変動傾向を調べてみた。以下は、前述の弘前藩庁江戸日記(福眞,2018)から安政3年8月25日(新暦:1856年9月23日)の天候関連記述を抜き書きしたもので、「安政江戸台風」と呼ばれ、江戸湾で大規模な高潮が発生したことで知られており、本サイトのコラムにも平野淳平氏による解説があるのでお読み頂きたい。”安政3年8月25日 雨 今戌之下刻より大風雨丑之刻過止・寅之刻風止・御上屋敷物見より七八間之?並びに北表御長屋十四五間・東御門並びに右続き南吹倒・其外所々御屋敷破損・柳嶋御屋敷三ツ目御屋敷出水・今夜雷五六度発ス・地震は海辺津波人家押流・宇田川町出火有之、今日夜六ツ時過より大風雨ニ而諸御屋敷取?破損所等有之ニ付夜四時過より御家老並びに御用人一統出仕御機嫌伺申上”

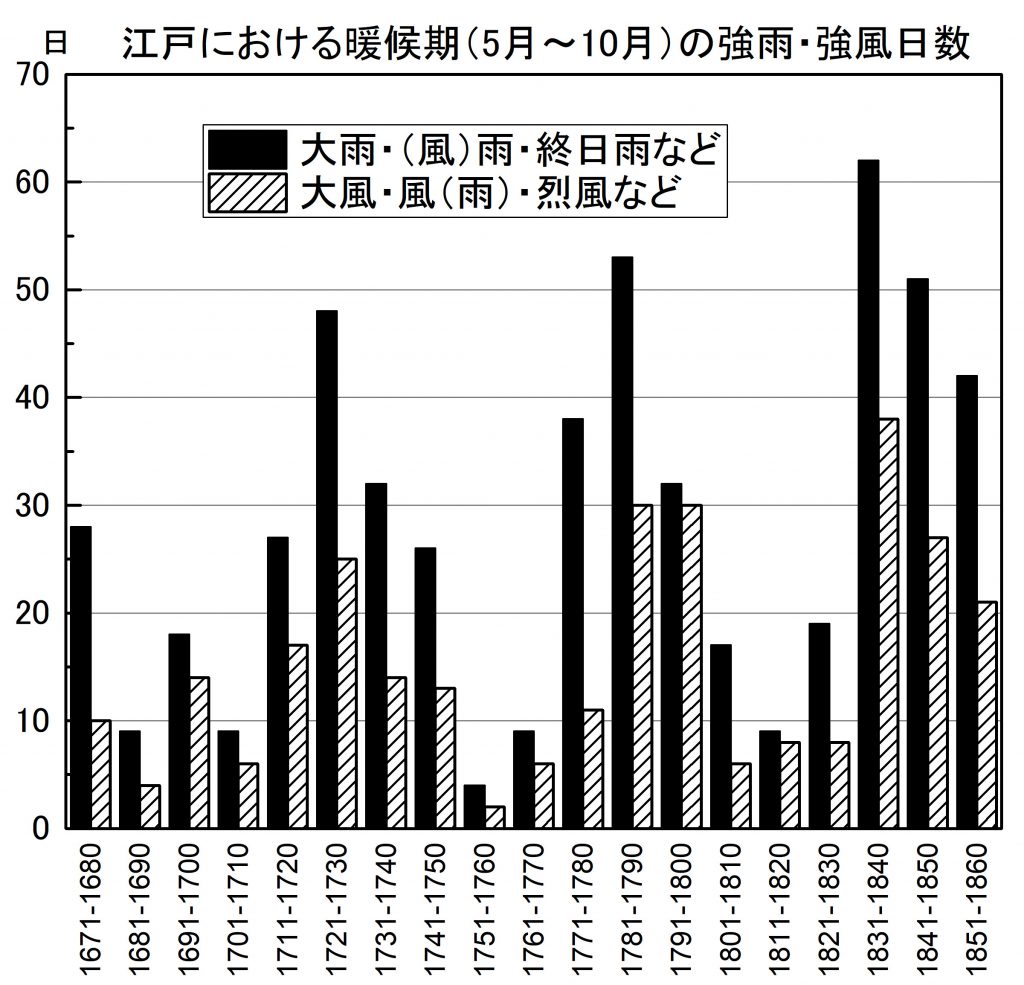

そこで、江戸時代約200年間(1671年~1860年)の暖候期(5月~10月)を対象に、10年ごとの大雨や強風の発生日数を集計して、グラフで示した(下図参照)。雨に関する表現は様々であるが、「大雨」、「雨烈し」、「風雨」、「終日雨」などの記述のみを集計してある。風に関しても、「大風」、「風烈し」、「風雨」、「烈風」など、強風と推定される記述に限定して集計した。

このグラフから、江戸時代の大雨、強風発生に関して次のような特徴が読み取れる。

①江戸時代を通して、年代による変動はあるが、全体として大雨や強風の発生頻度が増加傾向にある。

②大雨と強風の発生頻度には、数十年の周期的変動が認められるが、そのピークは、江戸時代の三大飢饉と呼ばれる「享保の飢饉」(1720年代)、「天明の飢饉」(1780年代)、「天保の飢饉」(1830年代)に対応している。

③大雨が発生しやすい年代には、強風も発生しやすい。これはある意味で当然のことであるが、大雨や強風をもたらす原因の多くが、雷雨や発達した低気圧、台風などにあることを示唆している。

④一般に、江戸時代の大飢饉は、冷夏による凶作が引き金となって引き起こされると言われてきたが、夏季の低温や日照不足に加えて、大雨や強風などの発生頻度が増加することで飢饉を長引かせたとも言えよう。【文献】

福眞吉美著『弘前藩庁日記ひろひよみ』《御国・江戸》CD-ROM(北方新社)2018年

-

ペリー艦隊による江戸時代末期の気象観測記録

久保田尚之(北海道大学)

日本での気象観測は1872(明治5)年に函館ではじまった。それ以前も気象測器を用いた観測はあるが、個人が短期間実施してきたものが多い(Zaiki et al. 2006)。このため、江戸時代の気候を復元するには主に古文書の記録に頼った調査がほとんどであった(山川1993)。

図1:マシュー・ペリー(ウィキペディア)

一方で欧米に目を向けると、17世紀に気圧計が発明され、気象観測が行われていた。江戸時代日本は鎖国をしていたが、欧米各国は大航海時代であり、多くの艦船がアジアに進出していた。19世紀になると気象測器を積んだ艦船が日本近海にも数多く航行するようになった。航海日誌は各国の図書館に保管されており、航海日誌から気象データを復元する試みが行われている(Brohan et al. 2009)。ここでは、江戸時代末期の1853年から1854年に日本に来航し、開国を迫ったペリー艦隊に着目し(図1)、アメリカ公文書館に保管された航海日誌に記載された、日本周辺で観測した気象データを復元したものを紹介する。

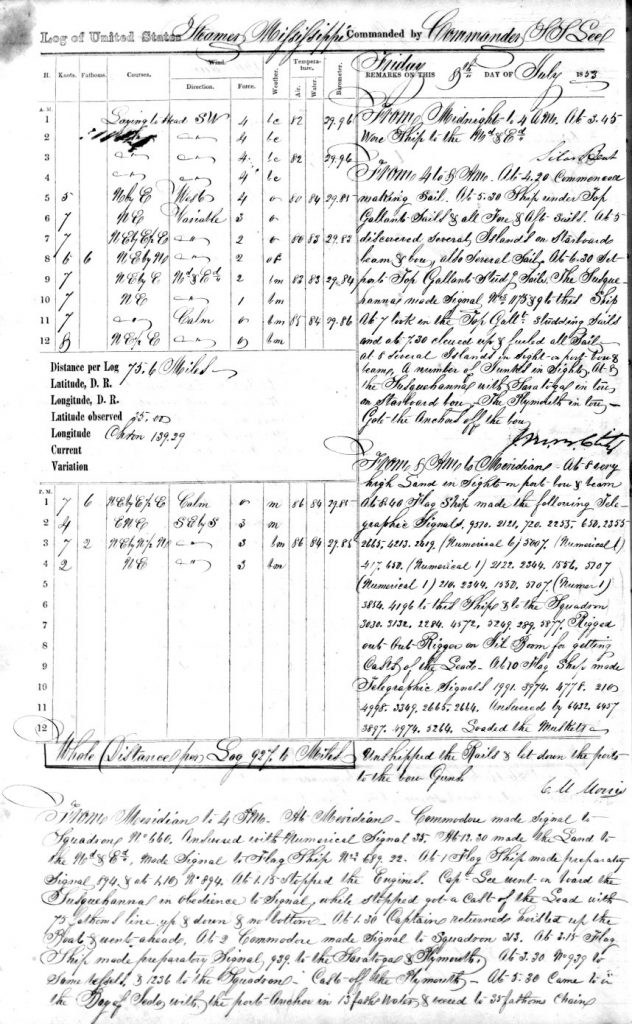

図2:ミシシッピ号の東京湾に来航した1853年7月8日の航海日誌

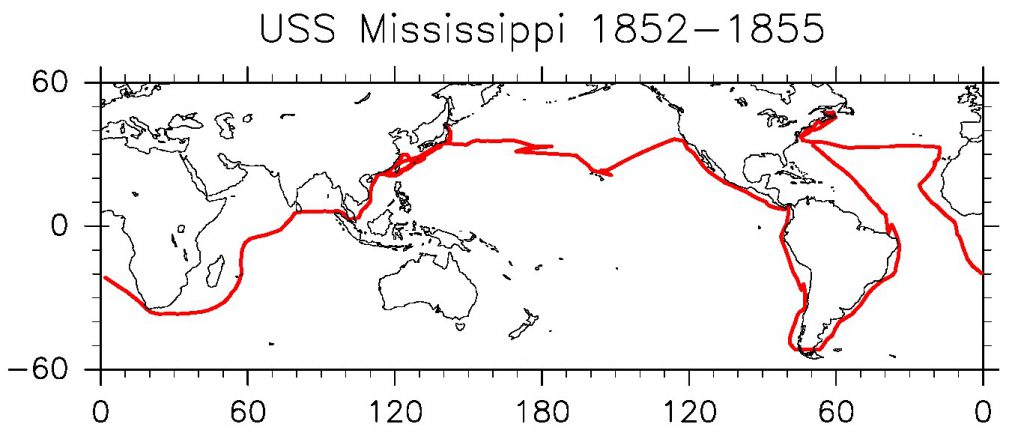

東京湾に現れた1853年7月8日のミシシッピ号の航海日誌を図2に示す。1時間ごとに気象観測を行なわれたことがわかる。ミシシッピ号は1852年にアメリカ東海岸を出港し東回りに航海し、1853年7月に日本に来航した(図3)。

図3:1852-1855年のミシシッピ号の航路

その後香港で年を越し、1854年2月に再び来航し、その後は東回りでアメリカ東海岸へ帰港した。ミシシッピ号の航海日誌に記載された気象データはデジタルデータに入力し復元した。

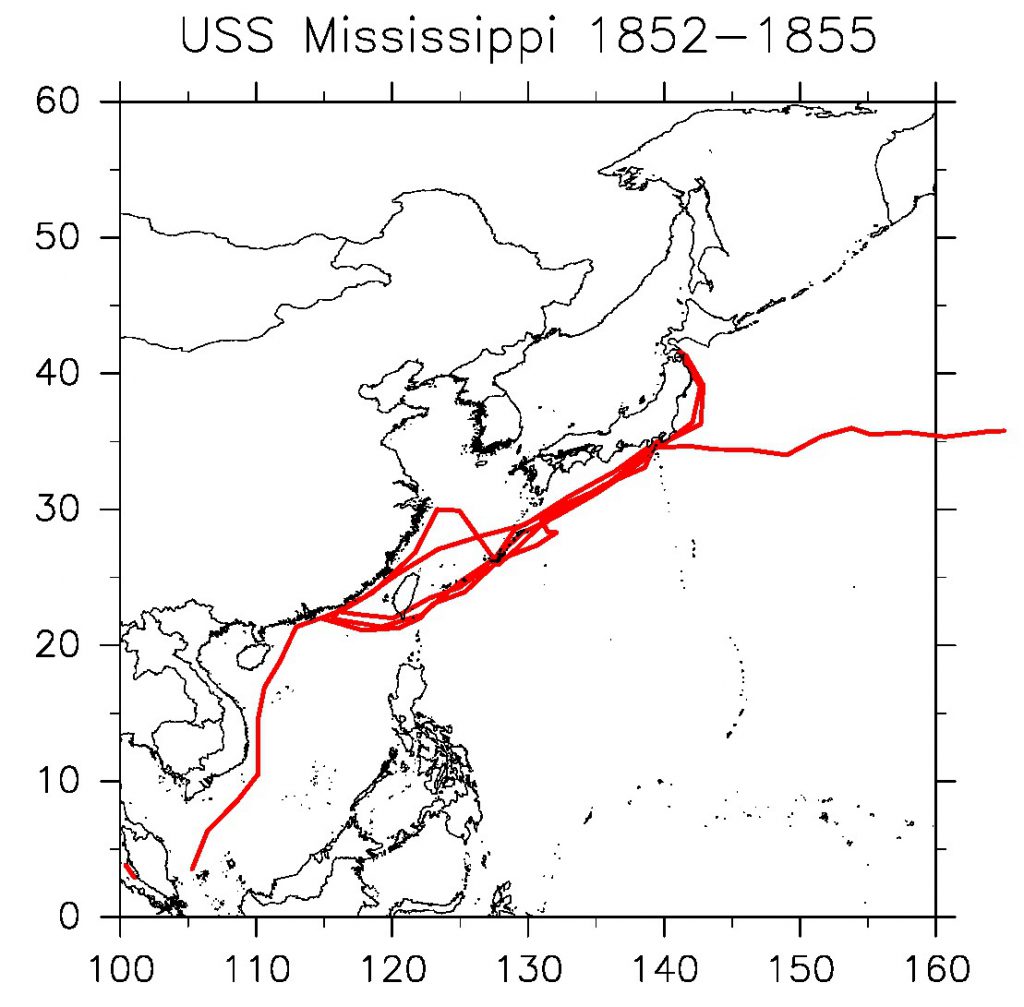

図4:ミシシッピ号の東アジア周辺の航路

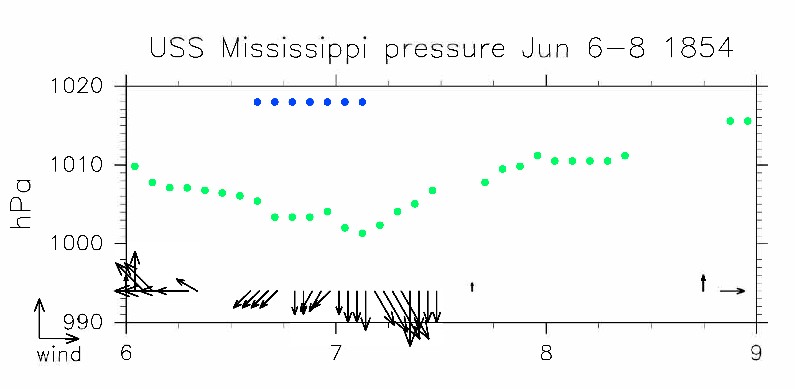

図4に東アジア周辺で航海したミシシッピ号の航路を示す。1854年に再び日本に来航した際、下田沖に停泊中の1854年6月6-8日の気圧・風・雨の有無を図5に示す。6-7日に雨を伴って気圧が低下し、その後北風が強化しており、低気圧が通過したことがわかる。古文書の武江年表には6月7日に江戸で落雷があったと報告されており、この低気圧による影響と推測される(田口1943)。

図5:1854年6月6-8日のミシシッピ号の気圧(緑点)、風(矢印)、雨の有無(雨の場合青点)

18世紀末から19世紀にかけて東アジアを航行した外国船は10か国以上知られている。例えばイギリスだけでも、この期間1万以上の航海日誌が図書館などに保管されている。今後は外国船の航海日誌に記載された気象データに着目することで、江戸時代の日本周辺の気候が明らかにできると期待される(久保田2018、久保田他2018a,b)。

参考文献

Brohan, P., R. Allan, J. E. Freeman, A. M. Waple, D. Wheeler, C. Wilkinson and S. Woodruff, 2009: Marine observations of old weather, Bull. Amer. Meteor. Soc., 90, 219-230.

久保田尚之, 2018: 18世紀末から19世紀の北海道周辺での気象観測記録, 細氷, 84, 3.

久保田尚之, R. Allan, C. Wilkinson, P. Brohan, K. Wood, M. Mollan, 2018a: 江戸時代後期に来航した外国船の航海日誌の気象データから復元する日本周辺の気候, 2018年秋季大会要旨集, 日本気象学会, B366.

久保田尚之, R. Allan, C. Wilkinson, P. Brohan, K. Wood, M. Mollan, 2018b: 外国船の航海日誌に記載された気象データから復元する江戸時代後期の日本周辺の気候, 2018年春季大会要旨集, 日本地理学会, 532.

田口龍雄, 1943:日本気象史料総覧, 中央気象台, 地人書館.

山川修治, 1993: 小氷期の自然災害と気候変動, 地学雑誌, 102, 183-195.

Zaiki, M., G. P. Konnen, T. Tsukahara, P. D. Jones, T. Mikami and K. Matsumoto, 2006: Recovery of nineteenth-century Tokyo/Osaka meteorological data in Japan, Int. J. Climatol. 26: 399–423. -

J.C.ヘボン(J.C. Hepburn)の気象観測記録にみられる1868年夏の異常多雨

平野淳平

米国人宣教師ジェームス・カーティス・ヘボン(James Curtis Hepburn)(図1)は、明治期に来日し、医療活動に従事したほか、ヘボン式ローマ字の考案者として知られています。最近、ヘボンが1860年代に横浜に滞在していた際に、気象観測を行っていたことが明らかになりました。

図1.ジェームス・カーティス・ヘボン(J.C. Hepburn)

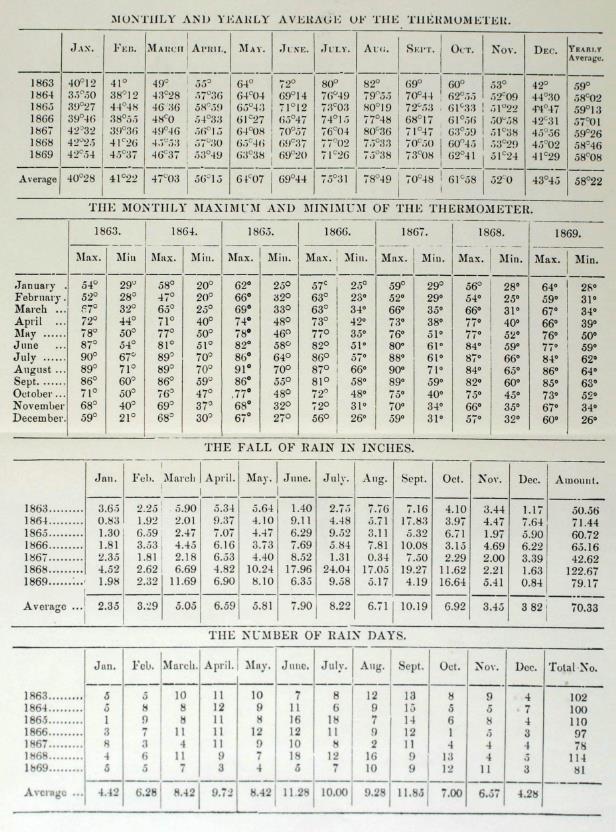

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Curtis_Hepburnヘボンの気象観測記録は、日本アジア協会の機関誌“Transactions of the Asiatic Society of Japan”に Meteorological tables from observations made in Yokohama from 1863 to 1869 inclusive” (Hepburn, 1874)という表題の論文として掲載されています。表1 に示すように、この記録には、月平均、月最高、月最低気温のほか、月別の降水量と降水日数が1863-1869年について掲載されています。この記録は、ヘボンが創設者である明治学院大学の明治学院歴史資料館に保管されています。これらの観測記録は、気象庁の公式観測開始(1870年代以前)の気候変動の特徴を知るうえで貴重な資料です。特に、1870年代以前の降水量観測記録の存在はこれまでは、ほとんど知られていませんでした。

表1. ヘボンによる1863-1869年の気象観測記録 (Hepburn,1874)

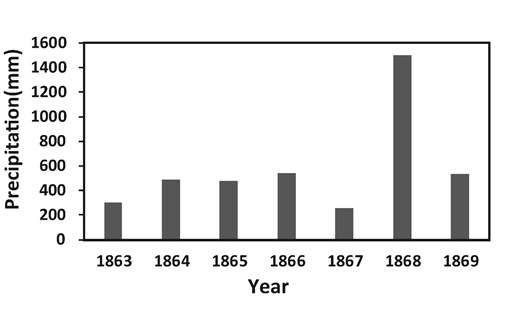

私たちの研究グループでは、ヘボンの降水量データをもとに1860年代の横浜の降水量の年々変動を分析しました。その結果、図2に示すように、1868年は夏(6-8月)の降水量が他の年と比べて、極めて多かったことが明らかになりました。1868年夏の降水量は、1499.9㎜であり、現在(1981-2010年)の横浜の平年値(524.3㎜)の約2.9倍の雨が降ったことになります。一方、前年の1867年夏は降水量が少なく、乾燥傾向が強かったことが分かりました。つまり、1860年代後半は夏の降水量の年々変動が大きかったといえます。この記録を日本各地の気候災害資料と比較した結果、1867年は日本各地で夏に旱魃の記録がみられ、1868年は「洪水」や「長雨」、「大雨」の記録がみられることが分かりました。これらのことから、1867年の少雨と1868年の多雨は全国的現象であったと考えられます(Hirano et al., 2018)。

図2.横浜における夏季(6-8月)の降水量の年々変動 1863-1869 (Hirano et al.,2018).

参考文献

Hepburn, J.C. (1874): Meteorological tables. From observations made in Yokohama from 1863 to 1869 inclusive. Transactions of the Asiatic Society of Japan, from 22nd October, 1873 to 15th July, 1874, 244?248.

Hirano, J., Mikami,T., Zaiki,M. and Nishina, J.(2018):Analysis of precipitation data at Yokohama Japan, from 1863 to 1869 observed by J.C. Hepburn. Journal of Geography(Chigaku Zassi), 127, 531-541.

-

5年ぶりに諏訪湖・御神渡が出現

三上岳彦

諏訪地方における冬季の寒暖の指標ともなる「御神渡」が2013年1月以来5年ぶりに出現しました。早速現地に出かけて観察し、写真に収めました。

全面結氷した諏訪湖(2018年2月4日:筆者撮影)

下諏訪・赤砂崎より東方を望む(2018年2月4日:筆者撮影)

同上、近接撮影(2018年2月4日:筆者撮影)

東岸の高木付近(御神渡の東端)から赤砂崎方向を望む(2018年2月4日:筆者撮影)

今冬は、西日本を中心に厳しい寒さとなりましたが、意外にも諏訪地方の1月平均気温は平年並の-1.3℃で、御神渡発生に不可欠の最低気温-10℃以下の日数も2日間しかありませんでした。そのせいか、全面結氷とはいえ、湖岸の氷は一部開いていて水面でカモの泳ぐ姿も見られました。2月5日に拝観式が行われ、氷の厚い年には湖面を御神渡に沿って徒歩移動するのですが、今回は危険回避ということもあり、主として陸上からの拝観となったようです。

また、寒気が長続きせず、氷の盛り上がりが小さくなってしまったのは残念ですが、温暖化で御神渡そのものが消滅してしまったのではないことに安堵しました。追加情報

その後、低温が続いたために御神渡はさらにせり上がり、久しぶりの見事な姿を現しました。ちなみに、日最低気温は、-10.9℃(2月8日)、-11.3℃(2月9日)でした。

下諏訪・赤砂崎付近(2018年2月10日:筆者撮影)

-

古日記から探る「安政江戸台風」の経路

平野淳平

夏から秋にかけて日本へ接近・上陸する台風は、しばしば、大雨や強風によって大きな被害をもたらします。そのため、台風経路や、台風に伴う降水分布に関する研究は、気候・気象学のみならず、防災対策上も重要なテーマであるといえます。地球温暖化の影響によって、将来、台風の頻度や強さが変化する可能性については多くの研究が行われ、社会的にも関心を集めています。一方、現在や将来の防災対策を考えるためには、過去に発生した台風災害の特徴、規模を正確に理解することが重要です。ここでは、1856年(安政3年)に江戸湾で大規模な高潮被害を発生させた「安政江戸台風」を例として、古日記天候記録から台風経路を推定する試みについて紹介します。

「安政風聞集」より 国立公文書館提供

1856年9月23日から9月24日(安政3年8月25日から26日)に強い台風が江戸付近を通過し、江戸湾で大規模な高潮が発生しました。この高潮によって江戸湾周辺では広域で浸水被害が発生したほか、各地で火災も発生し、死者は10万人に達したともいわれています。当時の被害状況は様々な古文書に残されています。例えば、武蔵国江戸(武江)の斎藤月岑による『武江年表』(今井,2004)には、次のように書かれています。「八月二十五日、暮て次第に降しきり、南風激しく、戌の下刻より殊に甚しく、近年稀なる大風雨にて、喬木を折り、家屋塀墻を損ふ。又、海嘯により逆浪漲りて、大小の船を覆し、或は岸に打上、石垣を損じ、洪波陸へ溢濫して家屋を傷ふ。この間、水面にしばしば火光を現す。此時、水中に溺死・怪瑕人弄ふべからず」。このような過去の台風災害の教訓を防災対策に生かすためには、当時の台風経路を可能な限り正確に復元し、どのような条件のもとで被害が発生したのか明らかにすることが必要です。

表1 「安政江戸台風」襲来前後の各地の風向変化(平野,2017)

1856年9月23日―9月24日(安政3年8月25日-8月26日)

矢印は風向の変化を示す。9月23日

9月24日

ハリス日本滞在記

下田

東南東→激しい颱風→南南東の風→南南西の風→西北西の風

関口日記

横浜

亥ノ刻前より大嵐

東風→巽風(南東風)

晴天

鈴木平九郎公私日記

立川

夜ニ入冷気を暖ク返し南風出、夜四ツ時より大雨降る

(昨夜)昨夜ニ入東風吹出し→西ニ返し追々和らき候

三右衛門日記

玉村町

フル

(昨夜)大嵐丑寅(北東風)→夜七ツ頃カ北風ニ成る

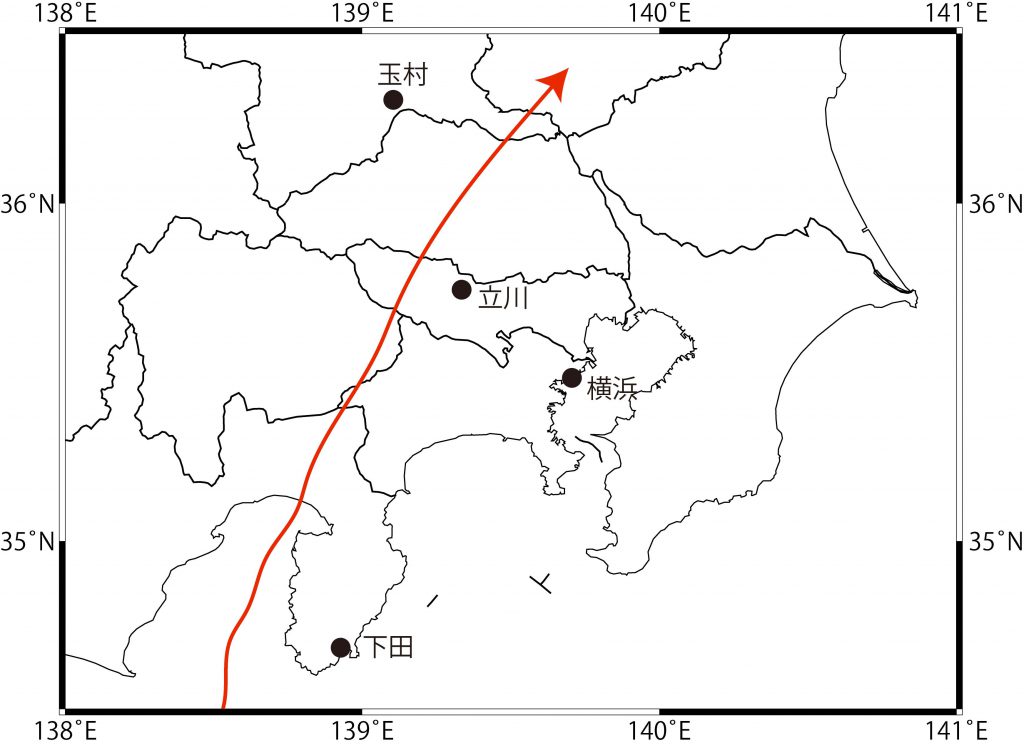

1856年当時、日本には、まだ現在のような気圧や風向・風速の観測記録はありません。しかし、当時の日記に記録された風向の時間変化から台風経路を推定することは可能です。安政台風の経路については、坂崎ほか(2015)が主に各地の高潮記録から台風が伊豆半島東側を北上したと推定していますが、ここでは陸上の風向記録から台風経路を推定したいと思います。一般に、ある地点の西側または北側を台風が通過する場合、その地点の風向は「東→南→西」と変化します。一方、台風がある地点の東側や南側を通過する場合、その地点の風向は、「東→北→西」と変化するので、日記に風向の時間変化が記録されていれば、台風経路を推定することができます。

図1 古日記天候記録をもとに推定した「安政江戸台風」の推定経路図

図中の矢印は台風の推定経路を示す。(平野,2017)伊豆下田の『ハリス日本滞在記』によると、台風が通過した際に下田の風向は表1に示すように、東南東→南南東→南南西→西北西と変化しました。このことから、台風は、下田より西側を通過したと推定できます。つまり、台風は伊豆半島西岸か、駿河湾を北上した後、本州に上陸した可能性が高いといえます。それでは、本州に上陸した後、台風はどのように進んだのでしょうか。上記の『武江年表』の記述から、江戸では強い南風が吹いたことが分かります。また、表1に示すように、横浜の『関口日記』や東京都立川市の『鈴木平九郎公私日記』には、強い南風や東風が吹いたことを示す記述があります。このことから台風は、横浜や立川よりも西側の地域を通過したものと推定できます。一方、群馬県玉村町の『三右衛門日記』には、台風通過時に風向が丑寅(北東)→北風へ変化したこと書かれています。これらの記録をもとに経路を推定すると、図1に示すように、台風は現在の東京都多摩地区付近を通過後、江戸と玉村町の間の埼玉県中部付近を北東へ進んだものと考えられます。この際、台風の南東側に位置する江戸湾で、気圧低下に伴って海面が持ち上げられる「吸い上げ効果」と、強い南風によって海水が吹き寄せられる「吹き寄せ効果」が相まって高潮が発生したと考えられます。

関東地方を通過後、台風が東北地方を縦断したのか、それとも、北東へ進み、太平洋へ向かったのか明らかにするためには、東北地方や北関東で風向の時間変化を記した史料をさらに収集する必要があります。歴史時代には、気圧の観測値が得られないので、台風の強さを推定することは困難ですが、東京湾で高潮が発生する条件の一つとして、「安政江戸台風」と同様の経路を通る強い台風を想定することは重要であるといえます。

文献

斎藤月岑著 今井金吾校訂(2004)『定本 武江年表,下』ちくま学芸文庫.

ハリス,T. 著,坂田精一訳(1954)『ハリス日本滞在記 中』岩波文庫.

平野淳平(2017)「歴史イベントと気候との関わりをどう教えるか―歴史気候学からの視点」『地理の研究』197,9-17.

坂崎貴俊・加納靖之・大邑潤三・服部健太郎(2015)「安政江戸台風(1856)の被害と当時の気象場推定」『生存圏研究』11, 64–70. -

温暖化で激減した諏訪湖の御神渡

三上岳彦

かつては諏訪湖の冬の風物詩であった御神渡が、近年なかなか見られなくなってきています。最近では2013年1月22日に御神渡の出現が確認され、1月25日に拝観の儀式が行われましたが、その3日後には消滅してしまったそうです。それ以降、現在まで御神渡は現れていません。

写真は、1998年1月31日に諏訪湖上で行われた御神渡拝観式で、筆者も地理写真家として知られる石井實氏(故人)と一緒に諏訪湖に駆けつけたのですが、結氷した湖上で若者が和太鼓を打ち鳴らす情景は今でも鮮明に思い出されます。

筆者撮影

実際に、御神渡の出現がどれくらい減少しているのか、そしてそれが諏訪の冬季の気温変化と関連があるのか調べてみました。用いた気象データは、諏訪測候所(現AMeDAS諏訪)の1946年~2017年の気温観測値(日最高、平均、日最低)です。その結果、1987年頃から日最高気温、日最低気温ともに急激に上昇していることがわかりました。気温の急変が起こった1987年を境に、前半41年間(1946-1986年)と後半31年間(1987-2017年)に区分して御神渡の出現状況をみると、1986年以前は41年間に28回で4年に3回は出現していたのに対して、1987年以降は31年間に8回で4年に1回しか出現していません。

筆者撮影

冬季の気温が1987年頃からジャンプした後は、年々変動を繰り返しながら明瞭な温暖化傾向は認められません。日平均最高気温は、むしろ徐々に低下の傾向を示しています。このような冬季の特異な気温変動傾向が、地球温暖化によるものなのか、諏訪地方のローカルな現象であるのかは不明ですが、御神渡の形成に重要な役割を演ずる明け方の最低気温が上昇し続けるならば、やがて諏訪の冬の風物詩である御神渡も見られなくなってしまうのではないかと危惧します。