古気象観測データ

日本の19世紀以降における気象観測記録の収集とデジタル化

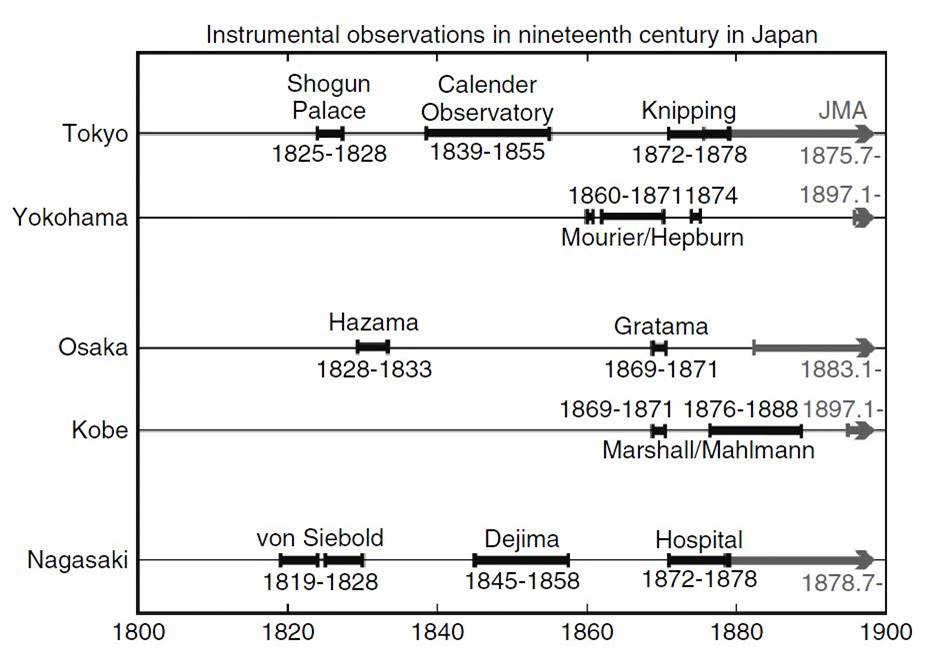

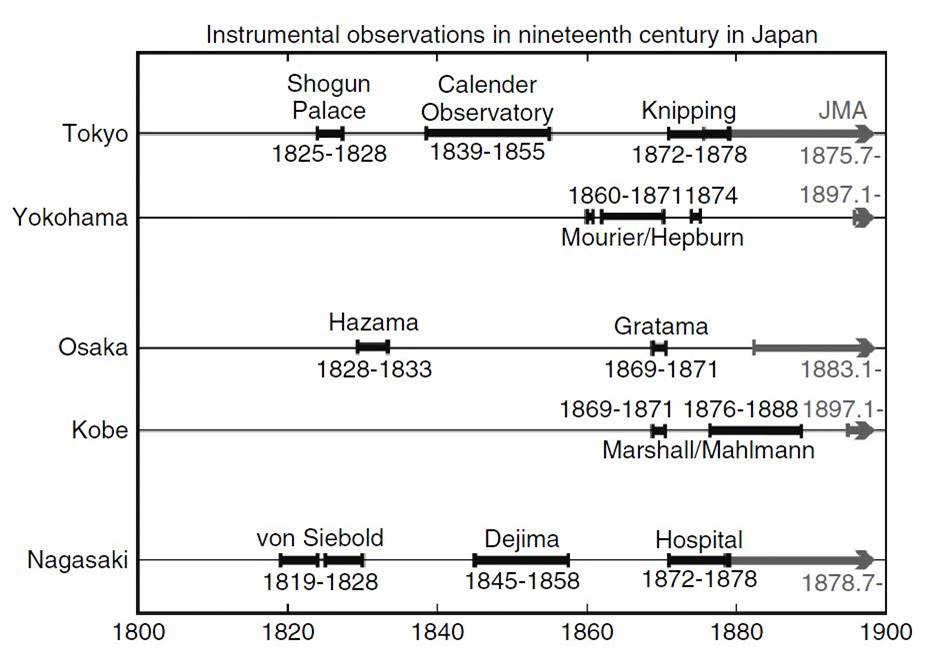

日本で公式の気象観測が開始されたのは1872年(明治5年)で、現在の函館地方気象台が最初でした。しかし、それより前の19世紀前半から日本各地で気象観測が行われ、その観測データが残されていることが明らかになり、歴史気候学研究者や気象学史関連研究者の手によって収集・デジタル化が進められてきました。

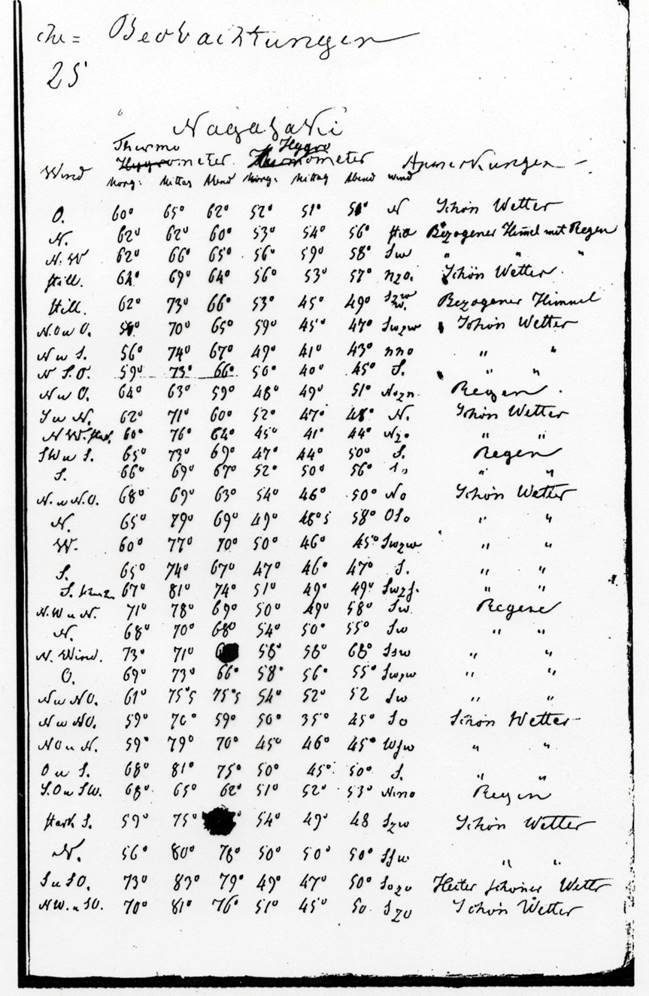

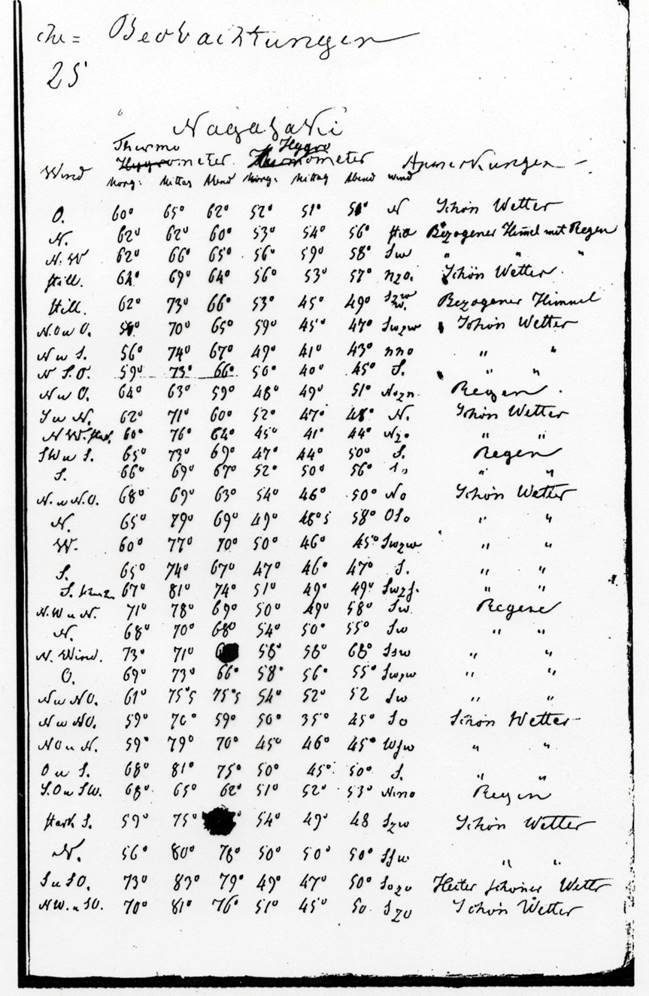

古気象データの本格的な収集・デジタル化が行われるようになったのは、1990年代に開始された日本とオランダの共同研究が発端でした。江戸時代後期の1820年代から1860年代にかけて、長崎・出島においてオランダ人医師らによる詳細な気象観測が行われ、その観測記録がオランダ国立気象研究所に残されていることがわかったのです。それらの一部は印刷され、研究所の書庫に保管されていました。